Der totale Markt als Herausforderung –

Christen auf dem Weg zu Gerechtigkeit

Impulsreferat April 2005 von Wolfgang Kessler, Oberursel

Meine Damen und Herren,

wenn man – wie ich – jede Woche durch Deutschland reist, dann erlebt man vor allem eines: Nie-

dergeschlagenheit. Viele Menschen sind am Rande der Verzweiflung. Wenn man die Verzweiflung

der Menschen in einem Satz zusammenfassen wollte, dann ist es folgender: Der Mensch zählt

nichts mehr – es zählen nur noch Markt und Geld.

Für einen Journalisten ist das ein Satz, den man gerne zitiert. Über kaum etwas schreibt sich leich-

ter als über die Verzweiflung anderer. Für einen Journalisten, der auch Ökonom ist – also für mich

– hat der Satz „Der Mensch zählt nichts mehr, nur noch der Markt“ aber etwas gleichermaßen

Verwunderliches wie Erschreckendes. Denn der Markt oder die Marktwirtschaft ist ja zunächst

nichts anderes als eine Vision demokratischen Wirtschaftens: Die Menschen gehen in die Ge-

schäfte. Dort zeigen sie den Unternehmern, was sie zu kaufen wünschen. Diese erkennen, was sie

produzieren müssen, um Gewinne zu machen. Dafür, dass sie nicht zu hohe Gewinne machen

und die Menschen nicht von einem Produzenten abhängig sind, sorgt die Konkurrenz: Die Ver-

braucher können nun zwischen teuren und billigeren, anspruchsvolleren und weniger anspruchs-

vollen Waren und Dienstleistungen auswählen. Damit entsteht die Basis einer sehr demokra-

tischen Wirtschaft: Die Unternehmen produzieren zwar aus eigenem Gewinninteresse, aber

dennoch oder gerade deshalb, was die Verbraucher wünschen. Das heißt: Die Kunden bestimmen

die Wirtschaft. Und dies gilt für alle Wirtschaftsbereiche. Schließlich wirtschaften auch die Banken

nur mit dem Geld, das wir ihnen bringen und überlassen.

Dazu kommt, dass es die Politik zumindest versucht hat, aus dieser Marktwirtschaft eine soziale

Marktwirtschaft zu machen. Mit einem Steuersystem, das leistungsgerecht belastet; mit einem So-

zialsystem, das die Benachteiligten absichert; mit einem sozialen Netz, das die

Schwächeren schützt; mit Arbeitsschutzgesetzen, die Unternehmerwillkür begrenzen.

Warum in aller Welt kommen dann die Menschen mit dem Satz, dass heute nicht mehr die Men-

schen zählen, sondern nur noch der Markt.

Die Antwort ist: Weil die Marktwirtschaft in den vergangenen 25 Jahren einschneidend verändert

wurde – hin zum reinen Kapitalismus.

Wir wurden Zeuge einer Revolution.

Ihre Vorkämpferin kam gar nicht wie eine Revolutionärin daher, sondern mit Kostüm und Handta-

sche wie zum sonntäglichen Gang in die Kirche. Ihr Name war Margaret Thatcher. Ihr Wirtschafts-

rezept war so einfach wie militant: Steuern runter, Sozialleistungen runter, Schutzvorschriften ab-

bauen – und dafür die Unternehmensgewinne erhöhen. Konsequenter als jede andere Regierung

setzte die Regierung Thatcher die so genannte Pferde-Spatz-Theorie in die Praxis um: Man müsse

die fettesten Pferde füttern, damit auch für die Spatzen mehr Pferdeäpfel abfallen.

Der so genannte Neoliberalismus war geboren. Er hat das Ziel, den Markt von staatlichen und

anderen Beschränkungen zu befreien. Diese Ideologie und politische Strategie setzte sich in den

achtziger Jahren in vielen Ländern durch – im Norden wie im Süden. Überall wurden möglichst

viele staatliche Regelungen abgeschafft, wurde möglichst viel Staat privatisiert, wurden Sozialleis-

tungen gekappt, Steuern gesenkt – vor allem die Steuern für die Reichen. Diese Theorie und –

schlimmer noch – die daraus folgende Wirtschaftspolitik eroberte in wenigen Jahren die Welt. In

einem Jahrzehnt, nämlich in den neunziger Jahren, wurden weltweit mehr Zölle, Handels-

beschränkungen, Kapitalverkehrskontrollen und andere Kontrollmöglichkeiten abgebaut als in der

gesamten Menschheitsgeschichte zuvor. Die Politik wollte dem Kapital seinen freien Lauf lassen,

damit sich weltweit Marktwirtschaft und Wohlstand ausbreiten – und jetzt tobt sich das Kapital aus.

Der Markt wird immer totaler und die Politik immer begrenzter.

Wo immer diese Strategie durchgesetzt wurde, entstand eine gespaltene Gesellschaft – in

8

Deutschland und weltweit.

Einerseits hat sich

- die wirtschaftliche Leistung in Deutschland in den vergangenen dreißig Jahren verdreifacht;

- pflegt die Mehrheit der Deutschen einen hohen Lebensstandard mit hohem Konsumniveau;

- besitzt jeder deutsche Haushalt im statistischen Durchschnitt Ersparnisse von 90 000 Euro;

- verfügen die Kinder durchschnittlich über zehn Mal so viel Taschengeld wie vor 20 Jahren.

Andererseits hat sich die konkrete Utopie der Marktwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten für

viele Menschen hier zu Lande und weltweit immer mehr zu einem Albtraum entwickelt: Der totale

Markt hinterlässt immer tiefere Spuren. Ich möchte Ihnen das an den folgenden sechs Punkten

erläutern.

1. Obwohl sich die wirtschaftliche Leistung in den vergangenen Jahrzehnten auch in Deutschland

verdreifacht hat, wird die Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern der wirtschaftlichen Entwicklung

immer größer. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger hat sich in den vergangenen 30 Jahren fast ver-

vierfacht und liegt bei etwa 3 Millionen Menschen. Mit dieser Armut ist auch der Reichtum ge-

wachsen. Der Anteil der zehn Prozent reichsten Haushalte am privaten Gesamtvermögen ist in

den vergangenen 30 Jahren von 42 Prozent auf 62 Prozent gestiegen.

Seit 30 Jahren wächst in Deutschland die Arbeitslosigkeit – und zwar treppenartig: In Zeiten des

Aufschwungs stagniert die Arbeitslosigkeit oder sie geht leicht zurück, in der Krise steigt die

Arbeitslosigkeit eine Stufe höher. Inzwischen sind fünf Millionen Menschen von Arbeitslosigkeit be-

troffen – mehr als zwölf Prozent der Erwerbstätigen – und das sind nur die registrierten.

2. Zahlreiche, im Einzelnen durchaus erfolgreiche Umweltgesetze haben dafür gesorgt, dass die

Gewässer sauberer und die Luft schadstoffärmer ist als noch vor zehn Jahren. Gleichzeitig ver-

braucht das wirtschaftliche Wachstum mehr Ressourcen, als weltweit nachwachsen. Nehmen Sie

zum Beispiel den Flächenverbrauch in Deutschland. Professor Walter Rademacher vom Statis-

tischen Bundesamt formuliert es so: „Geht der Flächenverbrauch so weiter wie in den

vergangenen 30 Jahren, dann wird Deutschland in 81 Jahren zugebaut sein.“

Hinzu kommt die internationale Dimension des Umweltproblems: Das Ozonloch und vor allem die

heraufziehende Klimakatastrophe bedrohen die Lebensverhältnisse aller Menschen auf der Erde.

Und der totale Markt verbreitet unseren Wirtschafts- und Lebensstil über die ganze Welt. Was uns

bevorstehen kann, kommentiert der ehemalige brasilianische Umweltminister José Lutzenberger

so: »Wir haben derzeit auf der Erde 500 Millionen Autos und 6 Milliarden Menschen. Wenn die Mo-

torisierungsquote Deutschlands – zwei Menschen, ein Auto – weltweit erreicht wäre, dann hätten

wir drei Milliarden Autos und dann wären wir in wenigen Tagen tot. «

3. In der Weltwirtschaft weitet sich die Schere zwischen Arm und Reich. Während die Zahl der ab-

solut Armen – laut UNO-Bericht über die menschliche Entwicklung – auf knapp eine Milliarde Men-

schen angewachsen ist, besitzen die 225 reichsten Menschen der Welt so viel wie 47 Prozent der

ganzen Menschheit.

4. Weltweit wächst die Geldmenge wesentlich schneller als die Produktion von Waren und Dienst-

leistungen. Genau genommen wächst die Menge an Geld jedes Jahr fünfmal schneller als die

Menge an Waren. Ein kleines Zahlenbeispiel: Während die Börsen der Welt nach Angaben der

Deutschen Bundesbank täglich 1200 Milliarden US-Dollar umsetzen, genügen 30 Milliarden US-

Dollar, um alle Waren und Dienstleistungen zu bezahlen, die jeden Tag weltweit anfallen. Das

heißt: 1170 Milliarden Dollar werden jeden Tag an den Börsen nur zu Spekulationszwecken umge-

setzt. Welche Folgen dies haben kann, das zeigte die Asienkrise, die allein in Indonesien den Wert

der Währung über Nacht um mehrere hundert Prozent absenkte – und auf diese Weise allein in In-

donesien in drei Monaten 1,5 Millionen Menschen in die Arbeitslosigkeit trieb.

5. Dazu kommt, dass die Politik ständig an Macht verliert. Die großen Unternehmen können die

Politiker der verschiedenen Länder gegeneinander ausspielen. Sie können hier Geld verdienen

und es dort versteuern, wo die Steuern niedrig sind. Sie können hier Arbeitsplätze schaffen und

dort Arbeitsplätze vernichten. Unter diesem Druck richten die Regierungen ihre Wirtschaftspolitik

fast nur noch an den Standortinteressen der großen Konzerne aus. Doch wenn in der Wirt-

9

schaftspolitik nur noch die Bedürfnisse von Daimler Chrysler oder Siemens zählen – dann ist es

eigentlich egal, wer unter Jürgen Schrempp Bundeskanzler ist.

6. Und last but not least hat der totale Markt auch das ganz normale Leben grundsätzlich

verändert. Mit Erstauen erleben viele, dass inzwischen fast alles verkauft wird. Zum Beispiel von

Prominenten. Dieter Bohlen verkauft offenbar nicht genügend CDs – da verkauft er eben seine

Ehegeschichten. Michael Schumacher verdient offenbar nicht genug – er verkaufte seine Hochzeit

an eine Illustrierte.

Viele Menschen erleben ganz alltäglich, wie sich der Markt durchsetzt. Plötzlich hören sie, dass ein

US-Konzern die Wasserleitung in ihrer Stadt übernimmt – derzeit soll die U-Bahn der Stadt Frank-

furt an einen US-Konzern verleast werden. Die Deutsche Bahn hat nur noch ein Ziel: Sie will Ge-

winne machen und börsenfähig werden. Auf dem Weg dorthin stört offenbar nur noch ein Faktor:

die Fahrgäste. Also tut man alles, um deren Bedürfnisse nicht allzu ernst zu nehmen. Und weltweit

werden Pflanzen und Lebewesen erst gestohlen, dann patentiert und anschließend an jene ver-

kauft, von denen sie gestohlen wurden – nämlich an die Einheimischen in der Dritten Welt. Wo der

totale Markt regiert, wird das Leben zur Ware.

Und in dieser totalen Vermarktung der ganzen Welt ändern sich auch Begriffe, zum Beispiel der

Begriff „Reform“. Ursprünglich stand dahinter ja ein Mehr an Demokratie, ein Mehr an sozialer

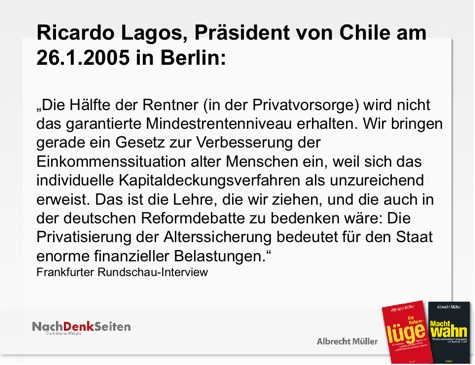

Gerechtigkeit. Inzwischen meint Reform etwas ganz anderes. Wenn das Wort fällt, dann wissen

alle: Eine Leistung, die bislang von der Gesellschaft bezahlt wurde, soll jetzt privat bezahlt werden,

und wer dies nicht einsieht, ist ein Betonkopf.

Dieses neue totalitäre System namens Markt fordert alle Menschen heraus. Eine besondere Her-

ausforderung ist es jedoch für uns Christen – und damit auch für die Kirchen. Die Gründe sind

einfach. Zum einen sind Christen in der Nachfolge von Jesus auf besondere Weise den Benachtei-

ligten, den Ausgegrenzten und den so genannten Schwächeren verbunden. Und es sind diese Be-

nachteiligten, die auch am Markt benachteiligt sind. Wer nichts verkaufen kann, hat am Markt

nichts zu melden. Und es sind genau die Interessen der Benachteiligten, die die Kirchen zuerst zu

vertreten haben, wenn sie ihre Rolle ernst nehmen.

Dazu kommt jedoch ein anderer Faktor. Derzeit werden die Menschen dem Markt geradezu un-

terworfen. Sie sind nur noch Rädchen in einem Getriebe, das sie selbst nicht mehr kontrollieren

können. Das widerspricht der christlichen Sozialethik grundsätzlich. Die christlichen Sozialethiker

fordern schon immer und zu Recht, dass die Wirtschaft für den Menschen da ist – und nicht umge-

kehrt.

Zurzeit ist es umgekehrt. Daraus ergibt sich für uns Christen und für die Kirchen ein klarer Auftrag,

nämlich der, Widerstand dagegen zu leisten, dass die Menschen einem Marktmechanismus un-

terworfen werden, der die Ungerechtigkeiten hier zu Lande und weltweit ständig verstärkt. Nie-

mand erwartet dabei von den Kirchen ein alternatives Wirtschaftsprogramm. Erwarten können wir

aber, dass die Kirchen auf eines hinweisen: dass es Alternativen zur Herrschaft des totalen

Marktes gibt – und dass diese bereits praktiziert werden.

Diese Alternativen zeigen, dass die Wirtschaft immer dann menschlich wird, wenn die Menschen

sie in die Hand nehmen und eben nicht dem Markt überlassen. Dass genau dadurch jene Proble-

me gelöst werden können, die uns derzeit so stark bedrängen, das möchte ich Ihnen an fünf Bei-

spielen aufzeigen.

1. Ein kleineres Land in Europa betrieb viele Jahre lang unter schwierigen Bedingungen eine

ebenso sozial wie ökologisch intelligente Wirtschaftspolitik. Es heißt Dänemark. Es hat seit Mit-

te der neunziger Jahre vor allem drei Maßnahmen konsequent durchgesetzt: Zum einen hat es

ein flächendeckendes Ökosteuer-System eingeführt und dafür die Lohn- und Einkommens-

steuern gesenkt. Die Folge: Die Unternehmen setzen auf Innovation und auf eine umweltver-

trägliche Produktionsweise. Zum anderen praktizieren die Unternehmen vielfältige Formen der

Arbeitszeitverkürzung: Sabbatjahre, Teilzeitarbeit, Job-Rotation, Überstundenabbau, geringere

Wochenarbeitszeit. Zum Dritten werden die Öko-Einnahmen für eine energische Arbeitsmarkt-

politik genutzt, die Arbeitslose weiterqualifiziert, sozial betreut und wieder in den Arbeitsmarkt

integriert. Das Ergebnis nach etwa acht Jahren: Senkung der Arbeitslosigkeit von 12 auf vier

Prozent; steigendes Wachstum und Aufbau neuer, umweltverträglicher Wirtschaftsformen. Dar-

10

aus resultiert ein Problem, das Bundesfinanzminister Hans Eichel vor Freude ausflippen ließe:

Dänemark streitet darüber, was mit dem Überschuss im Staatshaushalt zu geschehen hat. Es

gibt also doch eine Alternative zu dem, was hier zu Lande Sozialreformen genannt wird.

2. Und es gibt sie nicht nur bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Es gibt sie auch bei der

Finanzierung des Sozialstaates. Allerdings nur dann, wenn man konsequent mehr Solidarität

einführt anstatt Solidarität konsequent abzubauen. Wie dies gehen kann, das zeigt die

Schweiz: Dort sind alle Bürgerinnen und Bürger ab dem 20.Lebensjahr Mitglied der Rentenver-

sicherung, egal, ob sie nicht-erwerbstätig sind, angestellt, beamtet, Arbeiter, selbstständig,

Landwirt oder Unternehmer. Und sie zahlen alle Beiträge von allen Einkommen: Löhne, Gehäl-

ter, Gewinne, Vermögenserträge. Das Resultat ist eindrucksvoll: Alle Bürgerinnen und Bürger

sind durch eine Mindestrente, die meisten durch eine höhere Rente abgesichert. Und die Bei-

träge sind halb so hoch wie in Deutschland. Dieser Sozialstaat ist global und doch gerecht.

3. Dass auch eine partnerschaftliche internationale Umweltpolitik zwischen Nord und Süd

möglich ist, das zeigt die Politik gegen das Ozonloch. So wurde die Produktion von FCKW

weltweit drastisch verringert – durch das Abkommen von Montreal. Es sah vor, dass die Indus-

trieländer die Produktion der Ozonkiller FCKW bis zum Jahre 1996 einstellen – die Entwick-

lungsländer bis zum Jahre 2010. Damit die so genannten Entwicklungsländer dies auch

können, wurde ein Fonds eingerichtet, in den die Industrieländer 1,5 Milliarden US-Dollar ein-

zahlten. Er hilft Entwicklungsländern beim Ersatz von FCKW und wird von je sieben Vertretern

aus Industrie- und Entwicklungsländern verwaltet. Ökologische Partnerschaft zwischen Nord

und Süd ist also möglich. Könnte man so nicht auch die Klimakatastrophe angehen?

4. In Sri Lanka geschieht, was wirklich Zukunft hat: Dort produziert eine einheimische Solar-

firma mit Hilfe des Erdölkonzerns Shell Solarzellen, die über günstige Kleinkredite und Förder-

programme der Weltbank einheimischen Bauern angeboten werden. Das Programm zur Ver-

sorgung der ländlichen Entwicklung mit Strom stößt auf Begeisterung. 7000 Bauern versorgen

sich und ihre Dörfer auf diese Weise zum ersten Mal in ihrem Leben mit Strom. Könnten die

Vereinten Nationen nicht einen internationalen Marshallplan auflegen, der genau so arbeitet –

vielleicht finanziert mit einer geringen Steuer auf Börsenspekulationen, damit auch diese noch

einen Sinn für die Menschheit haben? Dann hätten in einigen Jahrzehnten auch jene 2,5 Milli-

arden Menschen Strom, die heute keinen haben – und dies, ohne die Umwelt zu zerstören.

5. Die Insel Mauritius zeigt, was eine bestimmte Form von Entwicklungspolitik bringen kann:

Die Insel profitierte über Jahrzehnte von Mehreinnahmen in Höhe von 100 Millionen Euro pro

Jahr, die die Europäische Union dann bezahlt, wenn die Marktpreise für einen Rohstoff unter

ein bestimmtes Niveau fallen. Diese Mehreinnahmen nutzte Mauritius zu weit reichenden In-

vestitionen: in die Förderung von Kleinbetrieben, in moderne Technologien, in Dienstleis-

tungen. Und siehe da: Der Lebensstandard ist inzwischen drei Mal so hoch wie in Indien, und

es gibt eine soziale Demokratie. Da fragt man sich doch: Könnten nicht alle Industrieländer der

Welt einfach einen Zuschlag für Rohstoffe aus besonders armen Ländern bezahlen, damit

diese nicht ständig von den Weltmarktpreisen ruiniert werden? Das wäre eine Preispolitik

gegen den Markt – aber für die Menschen?

Solche Beispiele zeigen, wie die Politik dafür sorgen kann, dass nicht in erster Linie der Markt

zählt, sondern der Mensch. Bleibt die Frage: Wie kommt die Politik dazu, dies zu tun?

Die Antwort: Nur wenn Menschen diese Politik einfordern. Und wir Christen sind hier besonders

gefordert. Wir können es nicht zulassen, dass die Welt dem Markt überlassen wird und damit

jenen, die den Markt beherrschen.

Und eigentlich hätten die Kirchen gute Chancen, diese Gegenmacht zu organisieren. Sie re-

präsentieren sehr viele Menschen und sind selbst Global Players. Doch sie spielen die Rolle der

Gegenmacht allenfalls halbherzig. Oft genug sitzen sie mit am Tisch der Herrschenden. Vielfach

sind sie als Gegenmacht deshalb nicht glaubwürdig. Wer – wie die Kirchen – oft mit seinen

Beschäftigten nicht viel anders umgeht – oder manchmal noch schlimmer –, als es in ganz norma-

len Wirtschaftsunternehmen der Fall ist, hat nicht die Glaubwürdigkeit, offensiv für soziale Ge-

rechtigkeit einzutreten. Wer – wie die Kirchen – sein Vermögen oft genau nach den gleichen Zielen

anlegt, wie sie auch auf dem Kapitalmarkt gelten, kann kaum ethische Grundlagen für die Finanz-

märkte einklagen.

Dies zu ändern, ist deshalb Aufgabe der Christen. Sollen die Menschen nicht immer stärker zu

11

Rädchen im Getriebe des Weltmarktes werden, dann brauchen wir eine große Gegenbewegung

auf der Grundlage breiter Bündnisse: Die soziale Bewegung erstarkt gerade wieder, die Friedens-

bewegung hat gerade gezeigt, wie man weltweit für die gleichen Ziele mobilisiert, und die

Globalisierungskritiker haben bewiesen, dass man die internationale Politik zwingen kann, künftig

nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale und ökologische Fragen auszusprechen. Diese brei-

te Bewegung zu unterstützen und zu bündeln – das ist die Aufgabe von Kirchen, hier und in der

ganzen Welt. Von dieser Bewegung wird es abhängen, ob künftig der Markt den Menschen dient –

oder ob es weiterhin umgekehrt läuft.

Bleibt die letzte Frage: Gibt es noch Hoffnung auf eine Veränderung? Das ist die schwierigste

Frage, weil bei uns Deutschen das Wort Hoffnung viel schwerer wiegt als unser ewiger Pessimis-

mus. Deshalb möchte ich meine Hoffnung etwas satirisch ausdrücken: Wir haben keine Chancen,

also nutzen wir sie.

Wolfgang Kessler

Wolfgang Kessler

Wirtschaftswissenschaftler & Chefredakteur von Publik-Forum. (Postfach 2010, 61410 Oberursel).

Er ist Autor der Bücher:

Weltbeben – Auswege aus der Globalisierungsfalle, Publik-Forum-Verlag

Geld und Gewissen – Tu Gutes und verdiene daran, Publik-Forum-Verlag

Wider die herrschende Leere - Neue Perspektiven für Politik und Wirtschaft, Publik-Forum-Verlag

Wirtschaften im dritten Jahrtausend - Leitfaden für ein zukunftsfähiges Deutschland, Publik-Forum-Verlag